Cloud CIRCUS 広報部

チャットボットとは、「チャット(Chat)」と「ボット(bot)=ロボット」を組み合わせた言葉で、人間の代わりにテキストや音声を使って自動的に会話を行うプログラムのことです。 チャットボットは、ユーザーが質問内容を入力したりリストから質問を選択したりすると、それに反応して回答を返します。

近年、チャットボットの導入が急増しています。FAQのような定型的な業務をまかせて、人的リソースを削減する企業も増えました。ECサイトをはじめ、不動産業や保険業、地方自治体など幅広い業界で活用されているので、利用したことのある方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、注目を集めるチャットボットについて、種類や導入効果、メリット・デメリット、活用シーンなどをまとめてご紹介します。

チャットボット(Chatbot)とは、「チャット(Chat)」と「ボット(bot)=ロボット」を組み合わせた言葉で、人間の代わりにテキストや音声を使って自動的に会話を行うプログラムのことです。人と人同士が会話するチャットに対して、「チャットボット」はコンピュータと人が会話を行います。 Webサイトでの問い合わせ窓口や、LINE公式アカウント・Facebookメッセンジャーをはじめとするスマホアプリとして活用されている他、SiriやAlexaなどのAIスピーカーのことを指す場合もあります。

チャットボットの主な役割は、大きく分けて「社内ヘルプデスク」「カスタマーサポート」「マーケティング支援」に分類できます。ユーザーがチャットボットに問いかければ、簡単に問題解決の糸口をつかめるようになるだけでなく、導入企業側にとっても大幅な業務効率化を実現することが可能です。

チャットボットの種類は、大きく分けると「シナリオ型」「AI型」の2種類あります。ここからはそれぞれの特徴についてご紹介します。

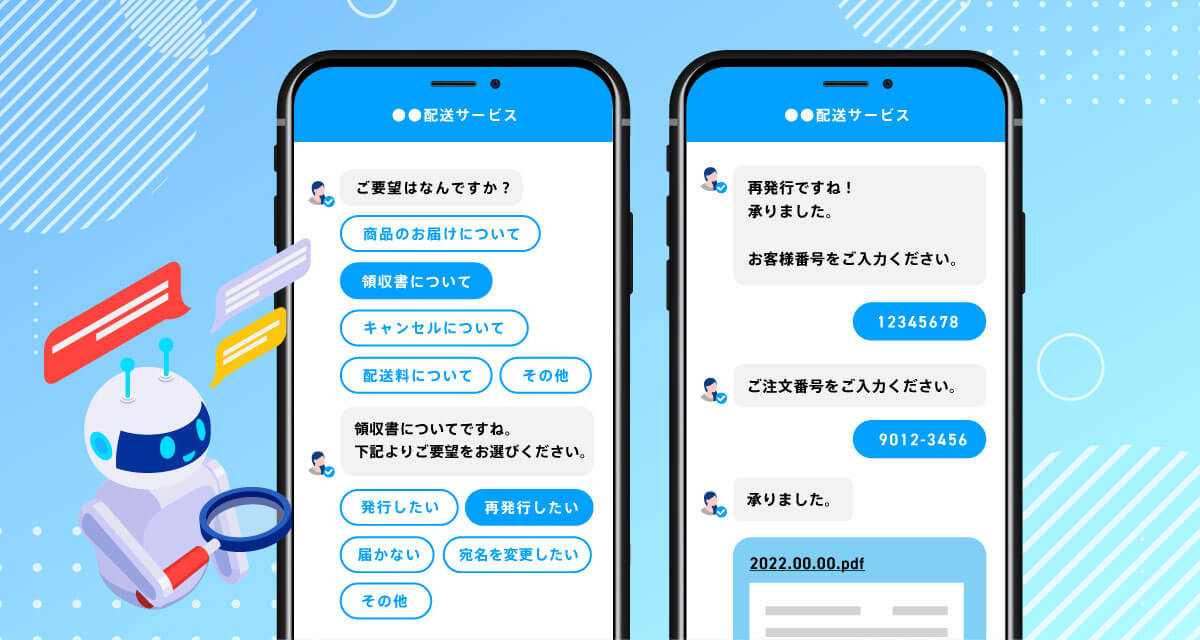

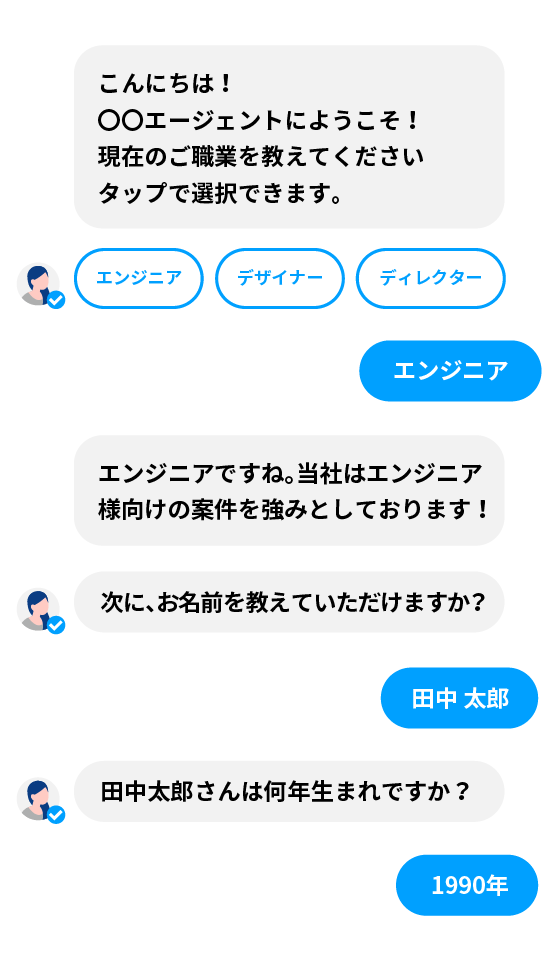

「 シナリオ(ルールベース)型チャットボット」は、あらかじめ設定しておいたシナリオに沿って会話をするチャットボットです。ユーザーがチャットボットから提示された選択肢の中から、知りたい情報の項目を選択していき、最終的にユーザーが求める回答を提示するのがシナリオ型チャットボットです。 項目を選択するだけなので、ユーザーは入力する手間がかからず欲しい情報までスムーズにたどり着くことができます。

シナリオ型チャットボットは、専門知識や技術がなくても比較的簡単にチャットボットが作成できることと、低コストで導入・運用できることが大きなメリットです。

シナリオ型チャットボットは、マーケティング支援やサポートの業務効率化に利用されています。

マーケティング支援では、企業が決めたシナリオに沿って進んでいくため、問い合わせや資料請求などのコンバージョンポイントへ誘導させることが可能です。

サポートの業務効率化では、回答が多岐に渡るものは苦手ですが、頻繁に発生する定型的なよくある質問への回答には向いているのでサポートの一次受けとして利用できます。

ユーザーにとってはフリーワードで入力ができないことと選択肢にない返答はできないため、さまざまな質問に対応したい場合は、細かくシナリオを決めていくか、途中からオペレーターなどの有人対応への切り替えが必要となります。

関連記事: シナリオ(ルールベース)型チャットボットとは~AIとの違い、メリット・デメリット、活用事例までわかりやすく解説

「 AI(人工知能)チャットボット」は、AIを搭載したチャットボットで、会話ログから学習して幅広い質問に対して適切な回答を自動で提示してくれます。AIが学習した分だけ賢くなり、人と会話しているような自然な会話がチャットで実現できます。 精度が高められれば、企業側は大幅な業務効率化が見込めます。

AIチャットボットは表記の揺れも判断し、幅広い質問に対応できるため、学習すればユーザーと雑談でコミュニケーションをはかることも可能です。質問の予測がつきにくい情報システム部門や人事総務、労務関連の社内ヘルプデスク、ユーザーによって回答が多岐に渡る保険業、キャラクターなどIPコンテンツを利用したチャットボットはAIチャットボットが適しています。

その反面、システム構築と運用コストが高く、回答の精度を高めるための膨大なデータと時間、手間、AIの知識が必要です。また、回答の精度がAIの精度に左右されるため、ある程度の水準に達するまでは綿密なチューニングを要します。

関連記事: AI(人工知能)チャットボットとは?シナリオ型チャットボットとの違い、メリット・デメリット、活用事例までわかりやすく解説

近年、多くのWebサイトで見かけるようになったチャットボットですが、なぜ企業が注力するのでしょうか。ここからは、企業のチャットボット導入メリットをご紹介します。

Webサイトを通して顧客と接点をつくるには、まずは「顧客からのアクション」が必要になります。企業は、顧客からの問い合わせや資料請求があって、はじめてアプローチが可能になります。WEB上で「顧客と企業の接点を増やす」ための施策には、SEO対策やインターネット広告などがあげられますが、最近ではチャットボット活用も増えています。

チャットボットから「お聞きになりたいことはありませんか?」「お得な情報はこちら」など能動的に問いかけをすることで、ユーザーにアクションを促します。ユーザーにとって気楽に話しかけられる「チャット形式」は、個人情報をひとつひとつ入力する問い合わせフォームと違い、問い合わせハードルを一気に引き下げます。

また、顧客のニーズに合わせた回答からコンバージョンポイントへ誘導することでより多くのリード獲得も可能になります。

チャットボットなら24時間365日お問い合わせの対応が可能なため、機会損失を回避しながら顧客接点とコンバ―ジョン率を向上させることが可能です。

担当者の手間を省いて業務を効率化できるのも、チャットボットの大きなメリットです。

社内ヘルプデスクで「従業員からの同じような内容の問い合わせ対応が生産性を下げ、人的コストを圧迫している」というのはよく聞く課題です。チャットボットを利用して一次的な疑問解決を自動で行えるようになれば、社内ヘルプデスクのリソースを他の重要な業務にあてられるようになり、コスト削減・生産性向上にもつながります。

カスタマーサポートにおいては、「電話したが待ち時間が長い」「人によって回答が異なる」といったトラブルを減らし、迅速な対応と質の高い回答を確保することが可能です。簡単な質問はチャットボット、複雑な課題に関しては有人サポートに切り替えて行うことで、こまかなニーズにも対応できるようになります。

今まで電話やメールでの問い合わせ内容を手動で入力していた作業も、チャットボットならユーザーとの会話ログやフリーワード入力などのデータが自動で蓄積されるため、入力の手間がなくなります。

蓄積したデータを分析し、潜在的ニーズや想定外の困りごとなど、新しい気付きを得ることで次の施策に活かすことが可能です。顧客情報獲得のプロセスを自動化することで、マーケティング活動への連携も効率よくおこなえます。

電話やメールでの問い合わせは、電話がつながらなかったり、なかなか返答が来なかったり、不便さを感じることも多かったのではないでしょうか。

チャットボットなら、24時間365日対応可能で質問に対しすぐに回答を得られるため、いつでも気軽に相談できます。 いつでも聞ける利便性がサイトの離脱率を低下させ、ユーザーの満足度向上にもつながります。

「よくある質問」のFAQページで、多大な情報量からスムーズに目的の回答を得られず、ユーザーが「検索疲れ」を起こしてしまえば、途中離脱や不満につながりかねません。チャットボットをFAQとして活用することで、使い慣れたメッセージアプリに似たUIで、ページ遷移をせず、気軽に問い合わせができるようになります。

メリットも多いチャットボットですが、注意する点もいくつか存在します。事前に理解しておくことで、デメリットを最小限におさえて運用しましょう。

チャットボットは、複数の質問への回答を同時にはできません。

チャットボットの仕組み上、ユーザーはひとつの問題を解決した後に、またはじめから次の質問に取り組まなければなりません。ユーザーが「複数の質問を抱えていてまとめて問い合わせしたい」という場合には、直接担当者と話す方がスムーズです。

チャットボットの利用開始までには、各種初期設定や、利用用途に合わせたカスタマイズをする必要があります。

AIチャットボットでは、AIが正確に回答するには、顧客の質問意図を理解し、回答に紐付ける必要があります。

例えば「費用」「料金」「プラン」など人によって違う言い回しをするがこういうときは同じ質問の意味だということを過去のログから学ばせる、もしくは一つひとつの言葉を辞書として登録していく必要があります。

数ヶ月ほどの期間と工数を要するため、導入ハードルが高く感じられるかもしれません。準備期間と人員を確保できるか、見合った効果が得られるか、よく検討する必要があります。

シナリオ型チャットボットはAIチャットボットより時間と工数はかかりませんが、シナリオを作るところは同じです。過去のFAQや想定される質問と回答までの流れをしっかり考えてから作る必要があります。

チャットボットは、導入したら終わりではなく、実際に運用が始まってからが重要です。導入前に、運用開始後の人員采配を考慮する必要があります。

実際に使い始めてみると「使いにくいな」という点や「このフローならスムーズに回答にたどり着ける」という方法が見えてきます。シナリオを変更したり、実際のユーザーの回答に対して質問の数を追加したり「ユーザーがより満足度の高いサービスを受けられる」精度の高いチャットボットを目指すことで、運営側もさらなる効率化が期待できます。適切な実践と検証を繰り返し、導入後もPDCAサイクルをまわしていきましょう。

チャットボットを選ぶときに「何を基準に選べばよいかわからない」という方は、まずはどのような目的・用途で導入するのかを明確にした上で、課題解決に役立つツールを選びます。

チャットボットは大きく分けて「社内ヘルプデスク」「カスタマーサポート」「マーケティング支援」「多言語対応」の目的・用途で導入されています。

| 目的 | 用途 | |

|---|---|---|

| 社内ヘルプ デスク |

|

|

| カスタマー サポート |

|

|

| マーケティング 支援 |

|

|

| 多言語対応 |

|

|

チャットボットがどのようなシーンで活用されているのか、また、活用シーンごとに適したチャットボットをご紹介します。

社員が困った際の相談窓口「社内ヘルプデスク」にチャットボットを導入すれば、社内で利用するソフトウェア・システムの操作方法から、総務・人事・労務・経理などのバックオフィスへの質問を、担当者に代わって回答してくれます。そうすることで 今までかかっていた人事総務や経理、情シス部門の対応時間は大幅に削減されます。

例えば、製品情報や営業資料・社内マニュアルに記載されている内容への回答なら、定型的な問い合わせの処理が得意なシナリオ型チャットボットが適しています。

FAQの数が100を超える場合や、質問への回答が人によって幅広くなることが想定される場合は、社内ヘルプデスク向けに特化したAIチャットボットの導入が適しています。

「カスタマーサポート」の一次受けとしてチャットボットを設置する場合は、用途によってAIかシナリオ型かを選ぶ必要があります。 保険業や通信会社など、顧客数が多く、人によって回答が多岐にわたる場合はAI型チャットボットの活用が適していますし、特定の資料や製品情報、作成方法、ログイン方法、送料など回答が決まっている(マニュアル通りの回答ができる)ものならシナリオ型チャットロボットで対応可能です。

AIチャットボットでもシナリオ型チャットボットでも、質疑応答がある一定以上まで進み、詳細な回答が必要になれば、途中から有人サポート(オペレーターがチャットで直接対応)に切り替えて対応する企業も多くみられます。

まずはどの範囲までチャットボットに対応させるのかを考えてから適したツールを選択しましょう。

BtoBマーケティングでは、主に問い合わせや資料請求のコンバージョン率(CVR)向上のために活用されます。チャットボットなら24時間いつでも対応が可能で、チャット形式で入力することでフォーム入力や電話よりも問い合わせへのハードルが下がるため、サイトの離脱率を下げながらコンバージョン率を上げる効果があります。また、顧客のニーズに合わせて最適なコンテンツやコンバージョンポイントへ誘導することで見込み客(リード)の獲得のサポートもしてくれます。リードの獲得後はMAと連動することで見込み客の育成につなげることも可能になります。

BtoBマーケティングでは低コストで簡単に始められるシナリオ型チャットボットの利用が多くみられます。

BtoCマーケティングでは、キャンペーン応募やプロモーションでチャットボットが活用されています。

ユーザーには「診断コンテンツ」や「クイズ・脱出ゲーム」など、チャットボットと一対一でコミュニケーションを取ってもらいます。

例えば「診断コンテンツ」では、グルメフェスの公式サイトにチャットボットを設置し、ユーザーがチャットボットの質問に答えていくと好みの料理がサジェストされます。その後は特設ページに遷移させる、SNSで結果のシェアを促し拡散させるなど顧客体験価値を向上させつつ無理のない宣伝が実施できます。

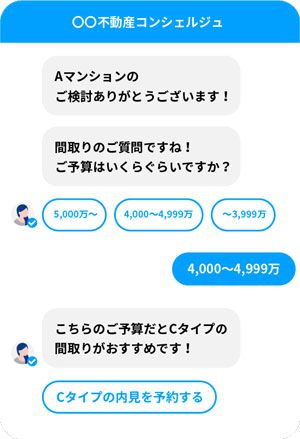

また、不動産業界はチャットボットとの相性がよく、「物件探し」から住み始めてからの「住宅管理」など、幅広い問い合わせを自動化できます。費用など回答が決まっている質問には、シナリオ型チャットボットを活用し、顕在層レベルの回答までいった場合は有人チャットに切り替えて対応する企業もあります。

保険業など人によって質問や回答が多岐にわたるものはAIチャットボットが向いています。キャラクターなど独自の世界観をもったIPコンテンツを利用する場合も、AI型チャットボットが適しています。

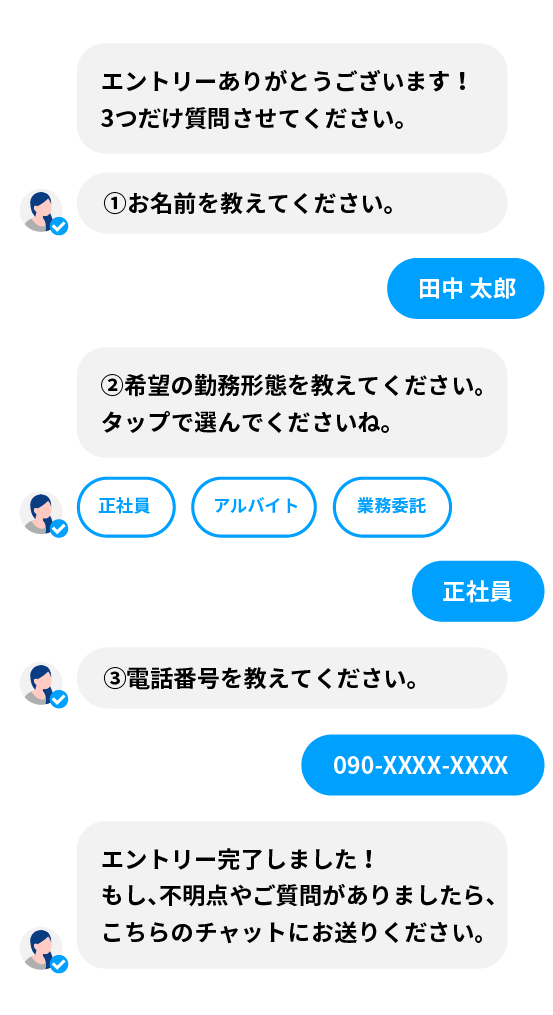

就職情報・人材紹介サイトなどでは、エントリーフォームをチャットボット化して、手間のかかるエントリー入力を記入しやすくしています。箇条書きにすると聞きにくい質問も、会話形式なら伝わりやすく、自然な流れで入力してもらえるためエントリー率の向上に役立ちます。

マーケティング支援では目的と部門の予算に応じたチャットボットツールを選択しましょう。

多言語対応が求められる理由として、「インバウンド対策(海外からの観光客への対応)」や「日本に住む外国人への対応強化」、「企業の海外展開」があげられます。 例えばインバウンド対策なら外国人観光客に対し、対応できるスタッフの数は常に不足しています。日本に住む外国人への対応に関しても、近年人手不足により海外からの労働者も増えていることから、住居や役所・携帯の契約をはじめ、災害など非常時の対応も必要になります。

海外からの観光客や日本に住む外国人に対応できる人材を常に配置しておくには、大きなコストがかかりますが、24時間365日稼働の多言語対応チャットボットに対応させることで、コストを抑えながら外国人の方にも企業の方にもメリットを生み出すことが可能です。

多言語対応のチャットボットはツールによって言語数が違うため、求める言語に対応しているか、日本語でのサポートが対応可能かといった点でツールを選ぶ必要があります。

前述ではチャットボットは目的と用途によって選ぶ必要があるとお伝えしました。ここでは導入目的と用途を明確にした後、チャットボットツールを選ぶ際に重要となるポイントをご紹介します。

目的や用途、どこまでチャットボットで対応させるのかによってシナリオ型チャットボットかAIチャットボットどちらが適しているのか変わってきます。

ログイン方法や製品情報など、資料やマニュアルに掲載されているような定型の質問への回答ならシナリオ型チャットボット、想定しづらい幅広い内容の問い合わせがある場合はAIチャットボットをおすすめします。チャットボットは途中で有人対応に切り替えることもできるため、予めどこまでの範囲をチャットボットに対応させるかを明確にしてFAQを洗い出してからツールを選ぶことをおすすめします。

ツールによって機能は様々です。CVR(コンバージョン率)向上が目的ならクリック率や離脱率の把握ができ、きちんと効果検証できるツール。多言語対応が必要なら、多言語対応の機能が備わっているツールを選びましょう。また、社内ヘルプデスクなら社内ヘルプデスクに特化したチャットボットツールを候補に入れましょう。

運用のイメージがつかないまま導入すると、使いづらい、修正が簡単にできないなど後々不満とトラブルの元になります。チャットボットの設置方法や会話フロー(FAQ)の作成方法など、事前に自社のリテラシーやリソースに合った運用ができるのか必ず確認しましょう。そのためにも無料登録できるチャットボットツールでテスト運用するのも一つです。

はじめてチャットボットツールを導入する企業は特にサポート体制は重要です。

チャットボットの作り方や機能の質問についてすぐ対応してくれるカスタマーサポートはもちろん、運用後に上手くいかなかった際、改善に尽力してくれるカスタマーサクセスやコンサルティングチームがある会社を選ぶのがおすすめです。また導入時にオンボーディングをしてくれるのか、開発部門では機能改善に向けた取り組みがされている会社かどうかも判断材料の一つにしましょう。

ツールが企業の予算内かどうかも判断基準となります。基本的にAIチャットボットはシナリオ型チャットボットよりコストは何倍も高くなります。

シナリオ型チャットボットは月額数千円からなのに対し、AIチャットボットは最低でも月額10万円前後(高性能なものであれば50万以上)かかります。大手企業で顧客数が多ければ問題ないかもしれませんが、予算がそこまでかけられない企業の場合は、自社に本当に必要な機能を洗い出し、予算内で対応できるツールを選択する必要があります。

チャットボット(Chatbot)の概念は既に1950年代には存在していたとされ、1966年には初のチャットボットである「ELIZA(イライザ) 」が、マサチューセッツ大学でワイゼンバウム(Joseph Weizenbaum)氏によって作られました。

その後もアメリカではさまざまなチャットボットが開発されてきましたが、2000年代以降、AIを搭載したチャットボットが登場します。2006年にIBM社が開発した「Watson(ワトソン)」、特に2011年発売のiPhone4sに搭載されたAIアシスタント「Siri」によってチャットボットは一躍注目の的となりました。

世界の「チャットボット元年」と呼ばれる2016年には、Facebookが「 Messenger Platform Messaging API 」を発表します。翌年の2017年にはGoogleから「Google Assistant(グーグルアシスタント)」がリリースされ、AmazonからはAIスピーカー「Alexa(アレクサ)」が発売されました。大手ソフトウェア企業が次々とチャットボットの開発プラットフォームを提供し始めたことで、チャットボットが普及し始めました。

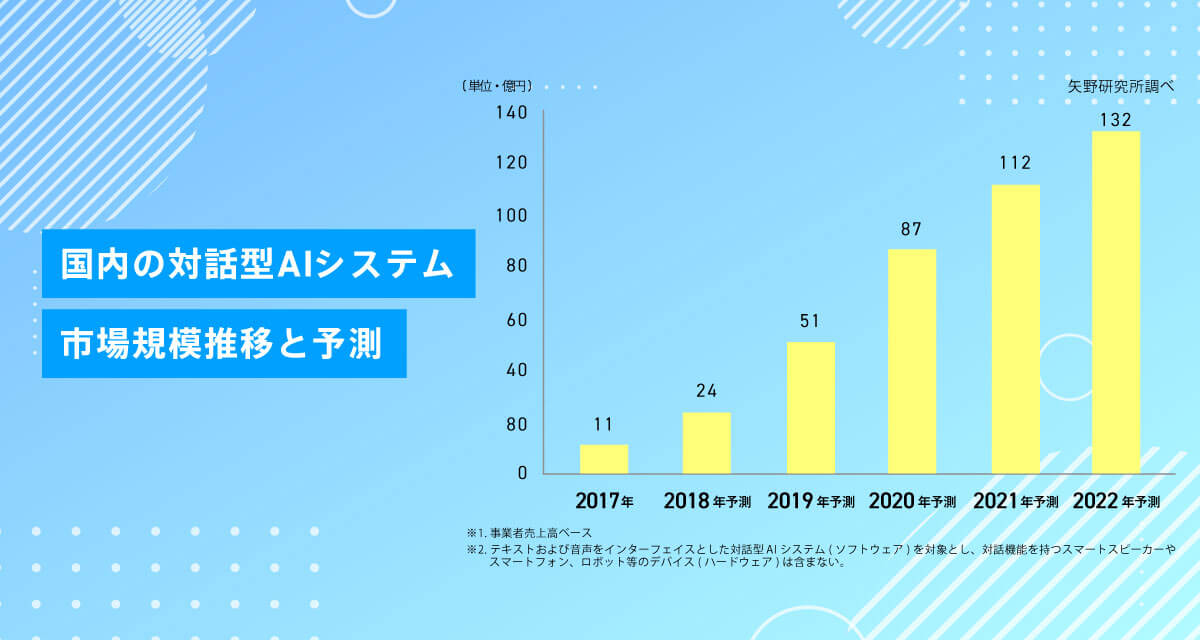

2020年頃からのコロナ禍においては、ビジネスのデジタルシフトが加速、業務のオンライン化にともなって、チャットボットを導入する企業が急増しました。2017年には11億円だったチャットボットの市場規模は、2022年には130億円にものぼると予想され、チャットボットは今後も更に普及していくでしょう。

参考:矢野経済研究所:「 国内の対話型AIシステム市場規模推移と予測 」

前述でもお伝えしたように、チャットボット市場は伸び続けています。 チャットボット市場が拡大し続ける理由の一つとして、今後の 生産年齢人口 ( 労働力の中核として経済に活力を生み出す15歳~64歳までの人 )の減少 があげられます。生産年齢人口は2000年には8,000万人を超えているものの、2065年には半分の4,000万人ほどになると言われています。2022年の今も生産年齢人口は低下の一途をたどっています。その人員不足の解決策としてチャットボットが注目されはじめました。

また、他にも コロナ禍でのビジネスモデルの変化や働き方改革を推進する流れが一助となって生産性向上のためにチャットボットを導入する企業が増えてきました 。

現在BtoC企業での利用が多いものの、徐々にBtoB企業の導入も増えてきており、昨今では従業員向けのBtoEサービスも目立つようになってきました。これらの流れから新規事業の候補としてチャットボットに注目している企業も多く、市場が拡大し続ける理由にもなっていると考えられます。

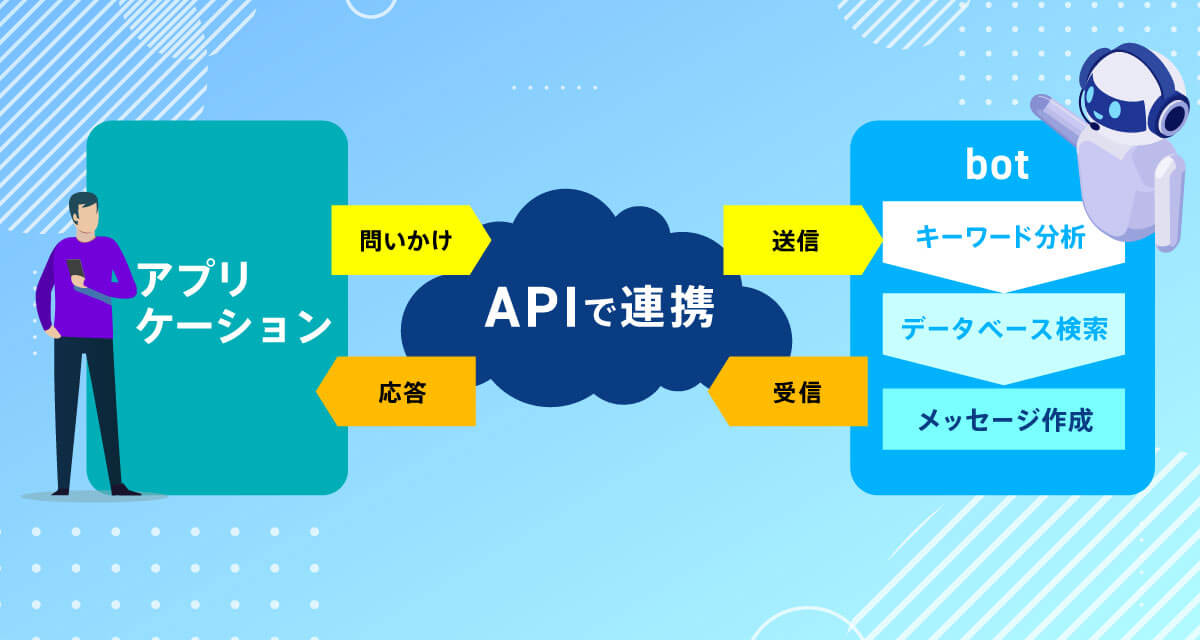

チャットボットの仕組みは主に「アプリケーション」と「ボット」をAPI連携させることで成り立っており、ユーザーからの質問に対して、あらかじめ用意された回答をチャット形式でリアルタイムに表示させることで「会話をしているかのように」見せる のです。

次の3つの工程を経て、実際の会話のような動作を実現しています。

はじめにチャットボットは、ユーザーの質問文を分析し、「重要となるキーワード」を抽出します。「ユーザーが何を知りたいのか」という検索意図を正しく汲み取るために重要なステップで、分析の精度が低いと的外れな回答にもなりかねません。

高精度のAI型チャットボットの場合、繰り返し行われるユーザーとの会話の中で機械学習を重ね、さらにキーワード分析の精度を上げていくことが可能です。

次に、キーワードから汲み取った「ユーザーの意図」を元に、データベースからユーザーの求める答えを導き出します。データベースの充実度は、より的確な回答の提供につながるため、より精度の高いサービスを提供するためには適宜見直したいポイントです。

データベースには手動での入力が必要で、「○○という質問には××と回答する」といったルール・シナリオ・パターンを設定します。それぞれのパターンに沿ってなるべく詳細に設定しておくことで、また設定の数が多くなるほど、ユーザーからの多様な質問に対しても的確な回答ができる確率が高くなります。

AI搭載型であれば、過去のユーザーとの会話から学習していく方法でデータベースを増築していくことも可能です。

導き出した回答を、ユーザーの意図に対して自然な形で生成し、返答します。基本的には、登録されている回答文の中から適切なものを選んで回答する仕組みです。運営者は、ユーザーの質問意図に沿った回答の定型文を、できるかぎりたくさん登録しておきましょう。

AI型チャットボットの場合は、単語ひとつずつの要素から回答文を生成していく機能をそなえているものもあります。ユーザーそれぞれの質問意図に対する、より自然な回答が期待できます。チャットボット自身が学習し成長していくため、運用期間が長くなるほどより高い精度での受け答えが可能になっていくでしょう。

チャットボットの作り方は、自社開発(自作)する方法、チャットボット作成ツールを利用して作る方法の2つのパターンに大きく分けられます。それぞれ解説していきます。

一つ目は、チャットボットを一から独自で開発する方法です。自社にとって必要な機能に特化した、オリジナル性の高いデザインを採用できるメリットもありますが、作りたいチャットボットの機能に応じたプログラミングスキルを持つ人員が必要になります。その後の運用において、専門知識がない人間でも操作できるように工夫してシステム構築する必要があります。

二つ目は、 Facebook・LINEなどが提供しているチャットボットAPI(Application Programming Interface)を使うことで、プログラミングの知識がなくても自社でチャットボットを作成することができます。 無料で簡単にチャットボットが作成できるため、「LINE公式アカウントでの自動応対に使いたい」などプラットフォームが決まっている場合に適しています。

三つめは オープンソースのチャットボット開発フレームワークを使うことで、効率的にチャットボットを作成することも可能です。独自開発よりも簡単に作成でき、高性能なAI搭載のものも多く自由度の高い設計ができる反面、ある程度のプログラミングの知識や、マニュアルなどを扱う際に英語のスキルが必要になります。

社内に専門知識や技術・リソースがない場合は、「チャットボット作成ツール」を使えば、簡単にチャットボットを作成することができます。 近年のチャットボットの普及にともなって各ツールで改良が重ねられており、使える機能やサービスも非常に充実しています。

専門的な知識は不要で、テンプレートをつかって直感的な操作で作成できます。基本的には、FAQを設定するだけで簡単に利用できるものがほとんどです。自社開発の場合に必要になる準備期間や人員を配置する必要がありません。ツールを継続して利用するためランニングコストはかかりますが、最近では安価なツールも多く、運用にかかる手間を最小限におさえられることを考えれば、高い効果が見込めます。

関連記事: チャットボット(Chatbot)の作り方~自社開発(自作)とツールを使って作る方法を比較~

飲料や文具などさまざまなBtoCメーカーでは、TwitterなどのSNSと連携させたキャンペーン応募にチャットボットを活用しています。複数質問に答えてもらって診断結果を出す「診断コンテンツ」や、クイズを出題してユーザーに答えてもらう「クイズ・脱出ゲーム」など、1体1でチャットボットとコミュニケーションを取りながらキャンペーン応募へとつなげます。

結果のシェアを促しながらキャンペーン応募への誘導をおこなうので、ユーザーは楽しく参加でき、かつSNS拡散による宣伝効果も期待できます。

不動産業界は、チャットボットとの相性がよく、「物件探し」から「住宅管理」まで幅広い業務で活用されています。物件紹介などで不在になりがちな担当者に代わって、新規問い合わせから管理上のトラブルまで、さまざまな対応をおこなうようになりました。

物件紹介サイトでは、主に物件探しをサポート。物件の空き状況、内見予約などをチャットボットで対応しています。

また、住宅管理の問い合わせも自動化。ガスや水回りなど入居後のトラブルをチャットボットで対応し、修繕手配の前に解決できるよう促しています。

|

|

就職情報・人材紹介サイトなどでは、エントリーフォームをチャットボット化することで、手間のかかるエントリー入力を記入やすくしています。箇条書きにすると聞きにくい質問も、会話形式なら伝わりやすく、自然な流れで入力してもらえます。

チャットボットの導入でかかる費用は、性能や提供会社によって大きく変わります。大まかに費用の相場を分けると次の3つに分類できます。

| 低価格帯 (月額5万円 未満) |

低価格帯は、簡単に設定ができるパッケージ型のチャットボットが多くなります。AIは搭載されていないので、問い合わせ内容が30種類程度のサイトにおすすめです。目的や実施イメージが無いまま中・高価格帯のチャットボットを導入してしまい、高機能を使いこなせずに後悔するケースがありますが、テストでチャットボットを導入してみたい、直近でCVを増やしたい方は低価格帯のチャットボットを選ぶと良いでしょう。 |

|---|---|

| 中価格帯 (月額5万円 ~30万円) |

中価格帯は、本格的なAIを搭載しているパッケージ型のチャットボットが中心になります。カスタマイズには対応していないツールが多いものの、あいまいな言い回しの文章も理解できる「表記ゆれ対応」など、高機能が搭載されはじめるのも中価格帯からです。 内容が多岐にわたるカスタマーサポートや、問い合わせ件数の多い企業などは中価格帯を選ぶとよいでしょう。 |

| 高価格帯 (月額30万円 以上) |

月額30万円以上になると細かいカスタマイズに個別対応してくれます。オリジナルのアバターを作成したり、あいまいな文章入力は聞き返して追加情報を入力してもらうよう促したり、あらゆる機能が使えるようになります。高度な学習機能を持つAIが搭載されるなど、高価格帯なら自由にチャットボットを作成できます。 |

入力フォームをチャットボットにすれば、ユーザーごとの対応がスムーズになり、CX(顧客体験)の改善、顧客満足度の向上、さらにはCV(成果)の獲得へとつながります。「気になるけど、電話で問い合わせるほどではない」といった潜在的ニーズとも接点を持つことができます。

24時間対応できるので、ユーザーにとっては即時性が高く、企業側にとっては人的コストの削減へとつながり、双方の手助けになる利便性の高いツールです。

デジタルマーケティングが活発な昨今、ユーザーからのアクセスを待っているだけの時代は終わりました。一方通行ではなく、チャットボットで企業側からアプローチして、集客促進へとつなげていきましょう。